L’archetipo della capanna, luogo primario di rifugio, spazio sicuro per il viandante, è una figura necessaria nell’immaginario delle persone, in particolari nomadi o alla ricerca di un luogo accogliente; questa ‘figura’ ricorre, non a caso, in molti degli interventi artistici dell’esposizione ‘stranierǝ ovunque’.

Frequentemente è una ricostruzione fisica, carica di rimandi simbolici e culturali, di un luogo al centro del nostro peregrinare, o della memoria, ma può essere anche uno ‘safe-space’ evocato come urgente, in particolare dallǝ giovanǝ artistǝ che, ‘stranierǝ’ rispetto ad un mondo rigidamente binario od omobitransfobico, cercano un ambiente domestico a cui appartenere e in cui ‘sentirsi a casa’,

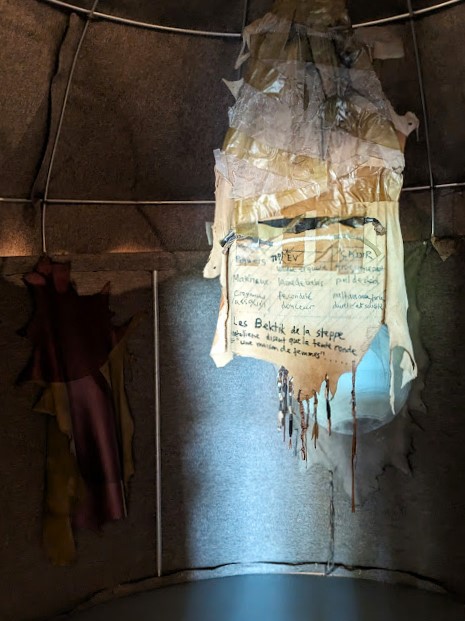

Nil Yalter (Il Cairo, 1938), Topak Ev, 1973, Giardini, 60ª Biennale di Venezia

Nel salone circolare, all’ingresso del padiglione ai Giardini, Nil Yalter, artista turca nata al Cairo, ricostruisce una Topak Ev, una tipica tenda della comunità nomade Bektik dell’Anatolia Centrale, struttura rivestita di feltro e decorata con pelli di pecora, lavorate con scritte e inserti di altri materiali tessili.

“I Bektik della steppa anatolica dicono che la tenda rotonda sia ‘una casa delle donne’ “: la scelta da parte dell’artista di riproporre quest’opera, una tenda che veniva costruita dalle future spose, porta l’attenzione sulle ricerche artistiche esplorate da Nil Yalter: le tematiche di genere e la liberazione sessuale femminile intrecciate ai temi della migrazione. Le pareti avvolgenti della sala riportano l’installazione ‘Exile is a Hard Job‘, una narrazione del tema dell’esilio testimoniata dal punto di vista femminile.

A Nil Yalter è stato riconosciuto il Leone d’oro alla carriera per il proprio significativo percorso artistico in relazione al tema della Biennale di Adriano Pedrosa,

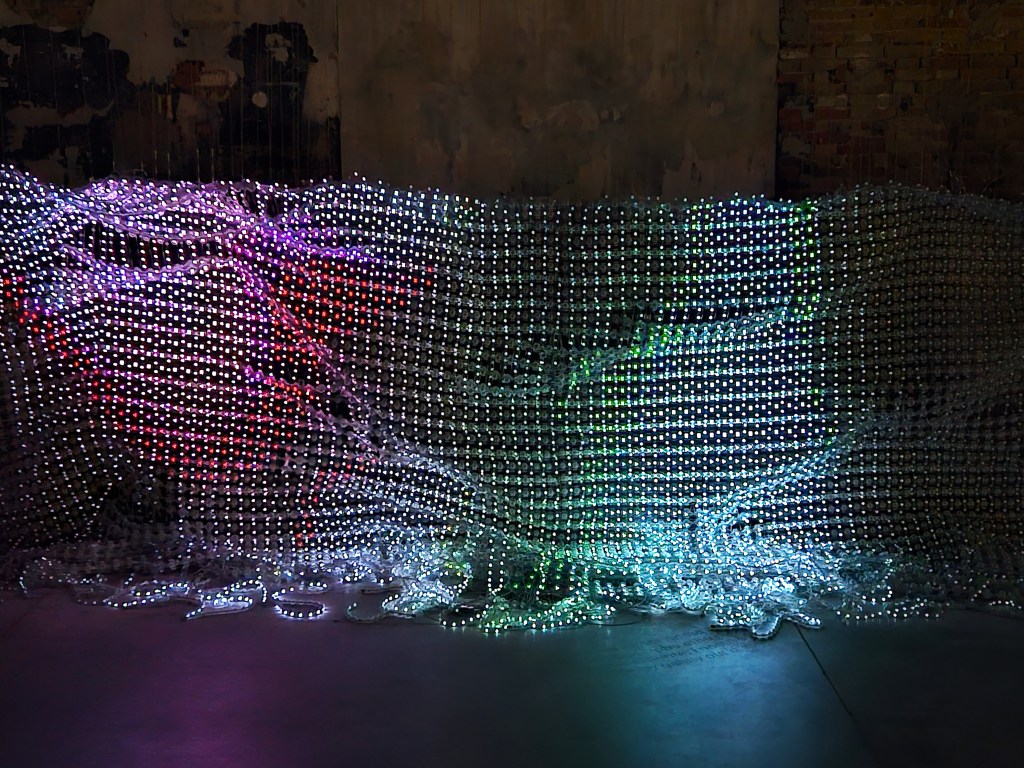

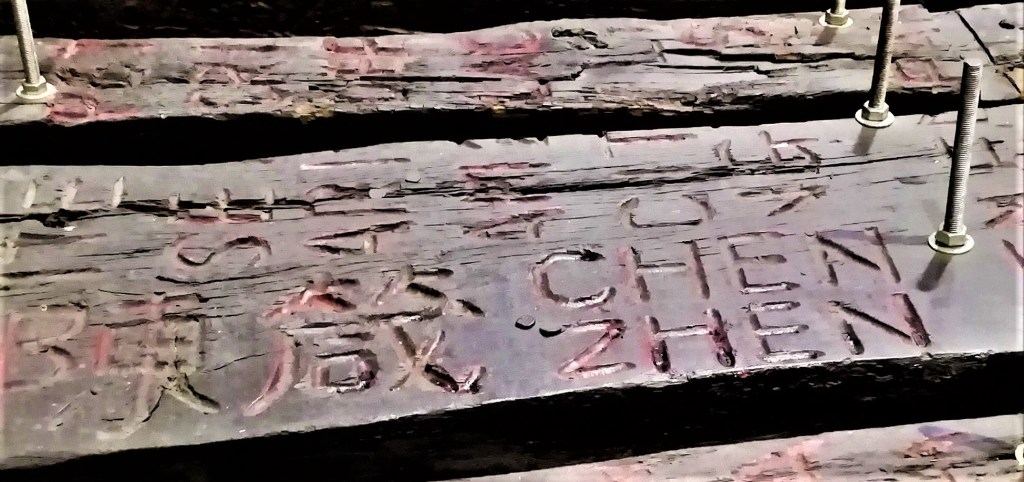

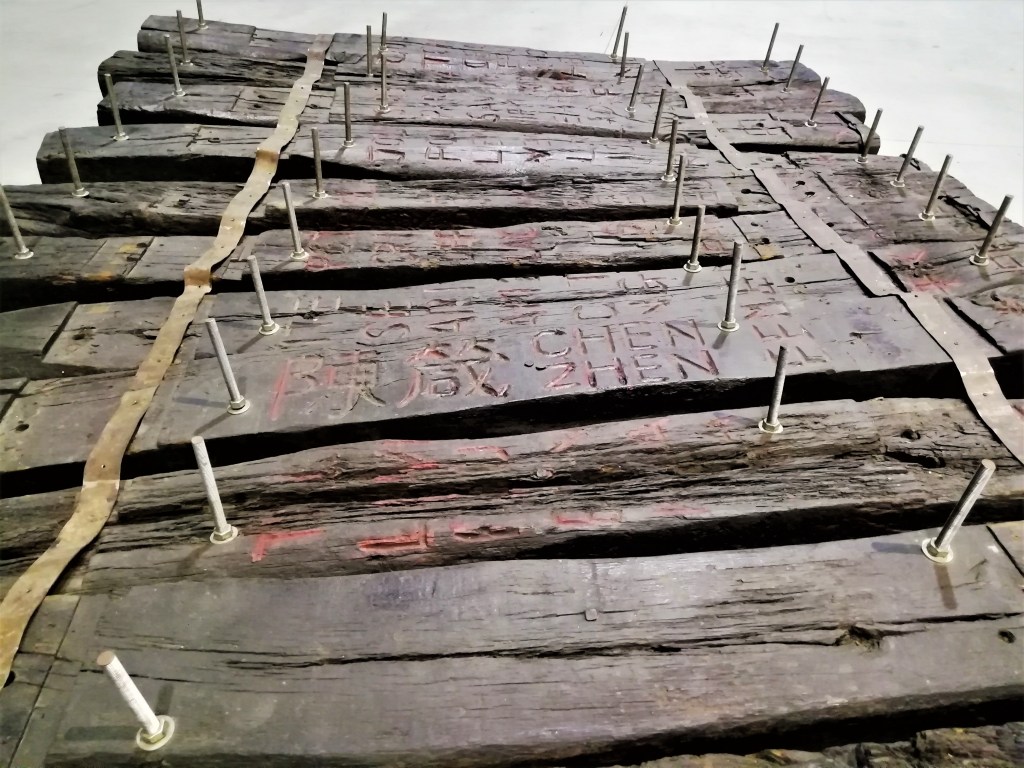

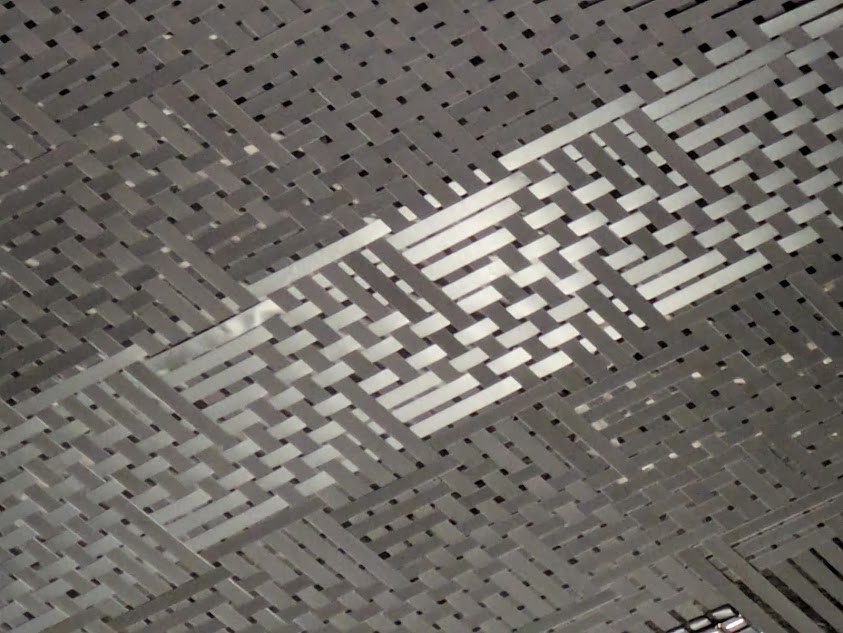

Mataaho Collective (Nuova Zelanda, 2012), Takapau, 2024, Arsenale, 60ª Biennale di Venezia

All’ingresso delle Corderie dell’Arsenale si viene accolti da un’ installazione architettonica, come una grande culla, realizzata da un collettivo di donne maori. Il complesso intreccio di nastri bicromi propone, in grande scala, la tecnica per la realizzazione del ‘takapau’, una stuoia tessuta finemente e utilizzata per la cerimonia del parto.

La nascita, come rito di passaggio dal buio alla luce, viene evocata dal disegno della tessitura, bianco e grigio, e dai diversi giochi di luce e ombra che le trame riflettono nello spazio; uno spazio in cui si percepisce il benessere di una tenda protettiva e accogliente,

Al Collettivo Maori Mataaho è stato riconosciuto il Leono d’Oro assegnato al miglior artista partecipante.

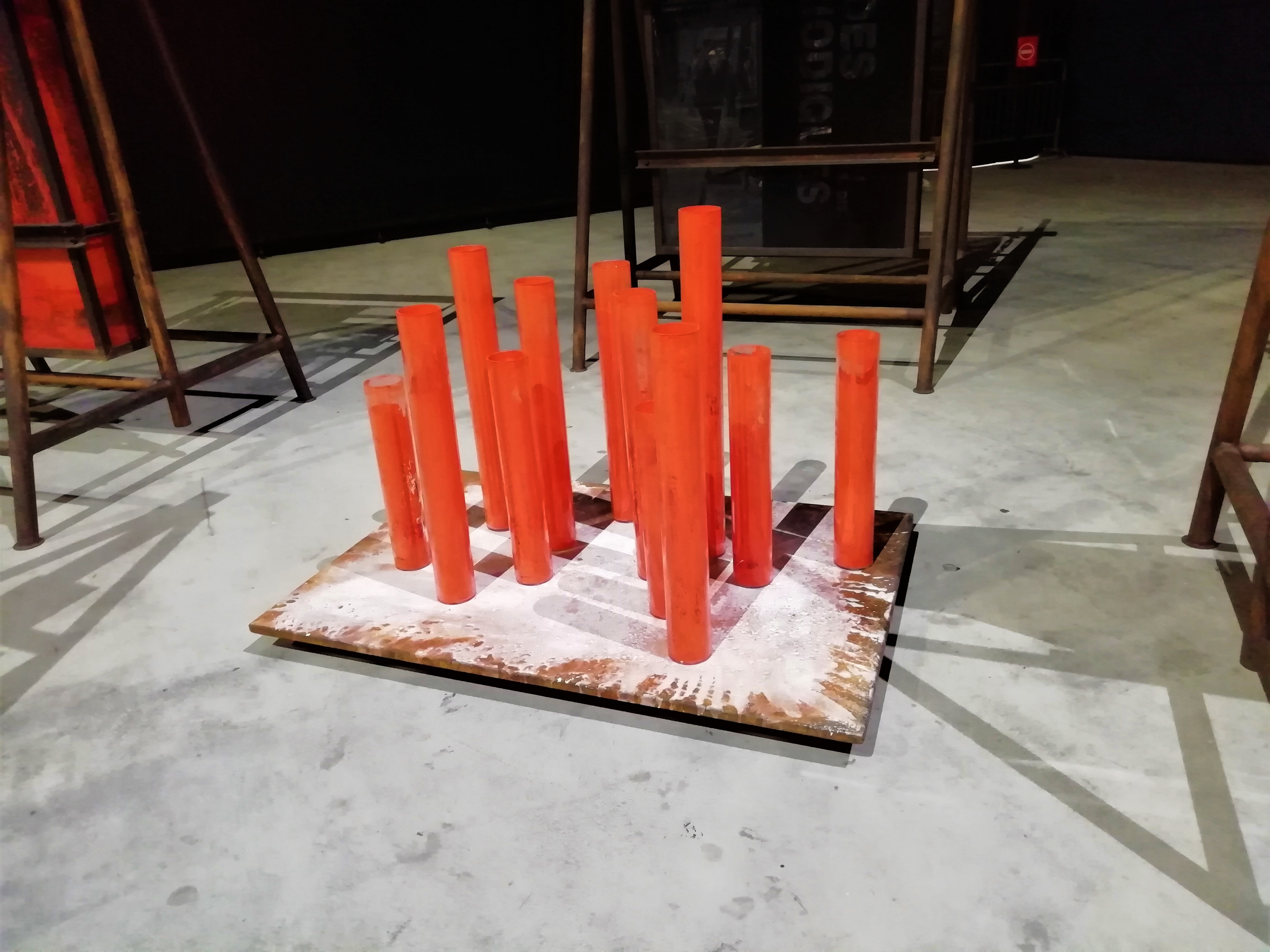

Kiluanji Kia Henda (Angola, 1979), A Espiral do Medo, 2024, Arsenale, 60ª Biennale di Venezia

All’iniziale piacevole effetto decorativo, dato dai diversi disegni delle ringhiere metalliche e dai loro riflessi, segue una sensazione di esclusione dalla ‘Spirale della paura’, una gabbia allestita per difesa da un pericolo imminente.

L’artista angolano Kiluanji Kia Henda ha raccolto questi pezzi di griglie dalla sua terra creando una struttura precaria, uno spazio incerto, denunciando il prevalere di una funzione di chiusura e, conseguentemente di rifiuto dello ‘straniero’, perdendo così, la dimora, qualsiasi riferimento all’accoglienza.

Lo scheletro di una palafitta, posticcia, che regge recipienti e materiali di scarto, riciclati, immersa in una vasca d’acqua, ricostruisce un’abitazione della comunità Emberà, edificate lungo le rive del fiume Atrato, in Colombia. Il modello proposto da Daniel Otero Torres, racconta la difficoltà, di queste comunità emarginate, nel sopravvivere ai problemi di precarietà abitativa e di carenza di acqua potabile; infatti, pur disponendo la zona di molta acqua, la gran quantità di inquinamento dovuto all’estrazione dell’oro, ne pregiudica la potabilità.

L’ingegnoso sistema di purificazione del ciclo dell’acqua, ricostruito qui simbolicamente, vuole essere una denuncia delle gravi conseguenze sull’abitare dei processi di privatizzazione della natura.

Antonio Jose Guzman (Panama, 1971) & Iva Jankovic (Serbia, 1979), Orbital Mechanics, from the Electric Dub Station series, 2024, Arsenale, 60ª Biennale di Venezia

Tutti noi da bambini abbiamo costruito una capanna/tenda con lenzuola e panni vari per gioco, per creare un nostro spazio sicuro, per sentirci protetti e cullati. Non so perché ma percorrere questa grande tenda/architettura che si incontra all’Arsenale, costruita con raffinate tele tinte con l’indaco, dentro cui si diffonde un ‘tessuto’ sonoro dato dall’intreccio di ritmi senegalesi e timbri elettronici, ha fatto riemergere pezzetti di memoria dei miei giochi infantili.

Il complesso lavoro di Antonio Jose Guzman e Iva Jankovic scava nella storia coloniale e dello schiavismo africano, utilizzando il colore indaco, di origine vegetale, proprio dei tessuti sacri, come simbolo della migrazione nelle Americhe; infatti, gli schiavi africani portarono e diffusero la coltivazione di questa pianta nelle terre in cui furono deportati.

Per realizzare i tessuti dell’installazione gli artisti hanno utilizzato tecniche di tintura antichissime e i disegni scelti creano trame geometriche molto suggestive; tra i segni tessuti emblematici sono le ritmiche tracce di sequenze di DNA, impronta di un ricco patrimonio umano di esistenze dato dall’ intreccio di etnie conseguenti alle migrazioni.

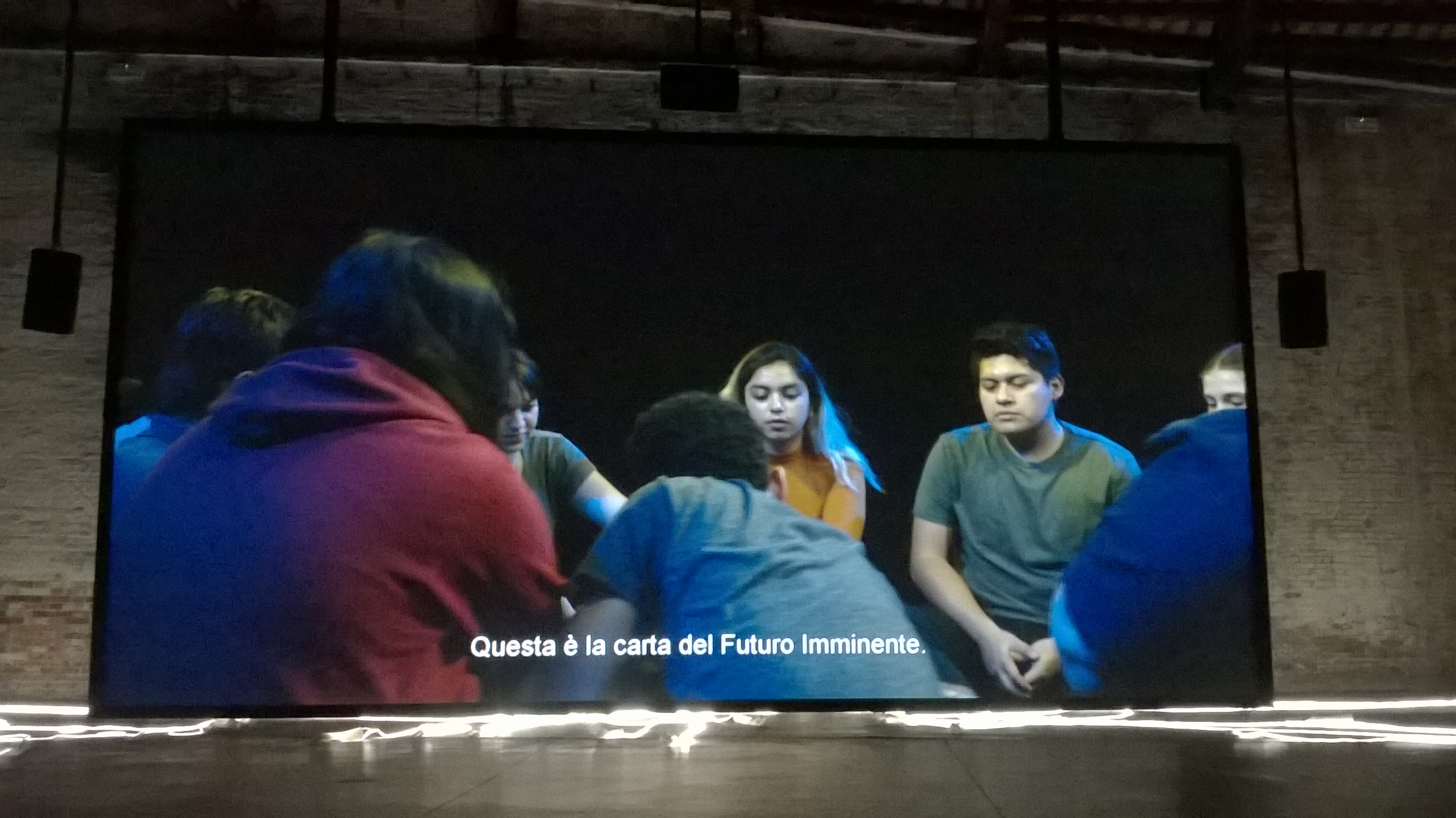

Charmaine Poh (Singapore, 1990), Kin, (tre frames dal video: https://www.youtube.com/watch?v=63_zcy6J9QM ) 2022, Arsenale, 60ª Biennale di Venezia

‘Safe-space’ è anche quello cercato dalle giovani persone queer, ‘estranee’ troppo spesso all’interno della propria casa e della propria famiglia, in una cultura eteronormata, cultura che impedisce di vivere un sereno percorso di autoaffermazione, coerente alla propria identità di genere e al proprio orientamento sessuale.

L’occhio curioso del giovane volto è lo sguardo profondo della giovane artista del Singapore, Charmaine Poh che, nei video presentati all’Arsenale, narra con estrema poesia e delicatezza, momenti di vita desiderati ed immaginati da tre giovani queer, in un contesto domestico, accogliente e sicuro.

Kin, an imaginary safe space for queer life in Singapore, è una creazione suggestiva che mette in luce le complesse tematiche vissute dalle persone queer, la cui invisibilità inizia ad essere scalfita dalle giovani generazioni; in questa Biennale, Adriano Pedrosa dà voce a molte esperienze di artisti della galassia LGBT+, persone che per la loro condizione di minoranza hanno spesso vissuto come “straniere” nel proprio stesso mondo.

Elmear Walshe (Irlanda, 1992), Romantic Ireland, 2024, Padiglione dell’Irlanda, Arsenale, 60ª Biennale di Venezia

La giovane artista queer irlandese Elmear Walshe, nell’installazione multidisciplinare all’Arsenale, intreccia storie della propria terra legate al tema dell’abitare, sia da un punto di vista storico/politico che personale; in Romantic Ireland allestisce video con performers, mascherati con terra argillosa, risorsa prima per le costruzioni delle case storiche, sulle note di un’opera che narra un episodio di sfratto, ‘attori’ che si muovono tra muri in argilla di un’abitazione in rovina.

L’episodio di sfratto di un anziano che si vede costretto a lasciare tutto quello che per lui era la vita, è motivo di riflessione sulla disparità di potere nella gestione delle terre, eredità di rapporti ‘coloniali’ tra proprietari e abitanti.

Rapporti di potere che impediscono la fruizione di uno spazio sicuro, come dovrebbe essere considerata la propria casa. Emblematica a riguardo è la stesura/copertura della propria pelle con la terra cruda, estremo bisogno di dare al corpo un tessuto protettivo sicuro, un rifugio abitativo.

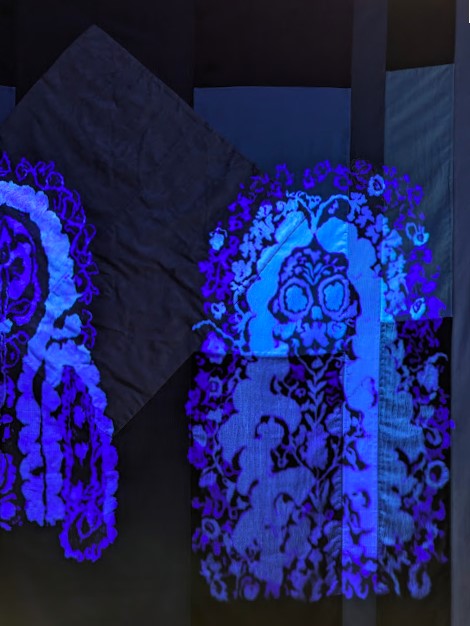

Moufouli Bello (Benin, 1987), Ashe, 2024, Padiglione del Benin, Arsenale, 60ª Biennale di Venezia

‘Ashe‘ è il titolo del grande guscio che si erge al centro dell’interessante Padiglione del Benin, ‘Everything precious is fragile’: è una capanna realizzata con taniche di plastica sovrapposte, sulle cui facce interne si modellano maschere dalle fattezze umane.

L’artista del Benin, Moufouli Bello, celebra in quest’opera la saggezza del suo popolo, mettendo in luce le voci storicamente marginalizzate. Il nome ‘Ashe‘ significa ‘Così sia‘, ma anche potere ed energia e la scelta vuole sottolineare il valore spirituale attribuito allo spazio emisferico, “come fosse un convento”, dice l’artista stesso.

Le maschere evocano il popolo del Benin, le persone deportate come schiavi, le donne di ieri e di oggi, un passato ed un presente che si impone come storia per ricostruire un futuro: all’interno, basta alzare la testa e si vede la volta celeste, luogo abitato dagli antenati, lì nascosti per vegliare sul mondo. E il le sonorità indigene che si diffondono nella capanna austera trasmettono l’intensità e l’emozione di un rito sacro.

Sergey Maslov (Samara 1952, 2002), Baikonur 2, Padiglione del Kazakistan, 60ª Biennale di Venezia

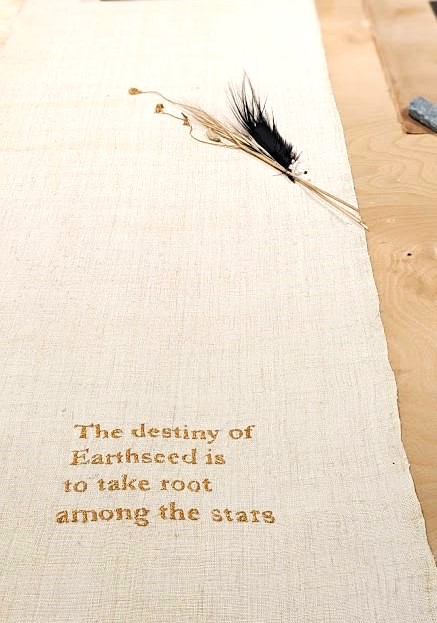

Nel Padiglione del Kazakistan, collocato nel Museo Navale, viene elaborata con installazioni l’utopia di una terra promessa, narrata da sempre dai miti kazaki, sogno necessario per fuggire dalle apocalissi terrene di una terra soggetta a continue dominazioni e devastazioni ecologiche. Attraverso visioni futuristiche, tra le opere esposte, quella di Sergey Maslov, artista non più vivente, mette al centro la ‘yurta’, una tenda dei popoli nomadi, nella ricerca di una relazione tra umanità e cosmo, combinando la tenda con astronavi spaziali, sognando una coabitazione tra popoli diversi e molto distanti tra loro.

La tenda della tradizione nomade diviene modello di un profondo desiderio di armonia e di pace.

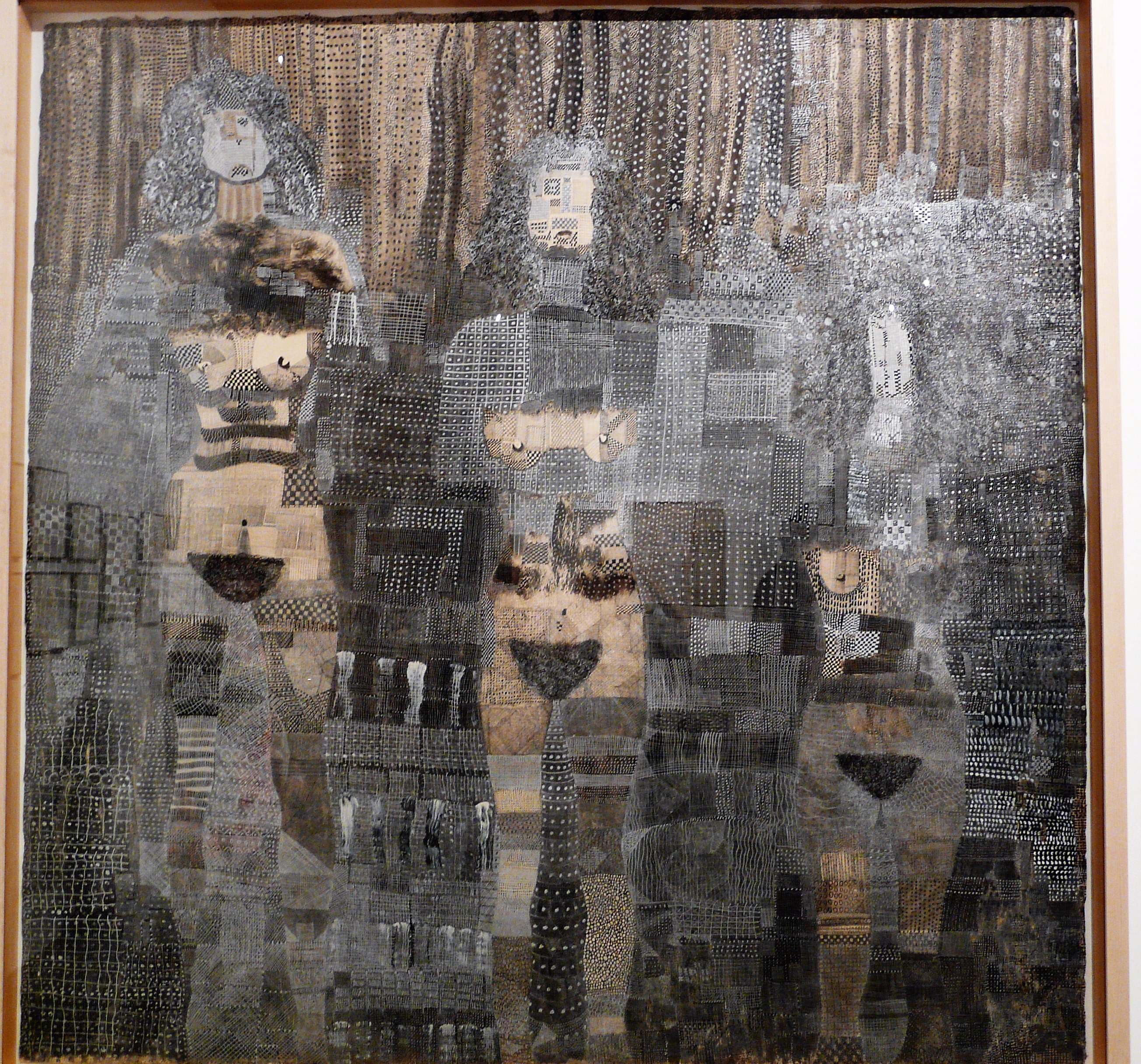

Toyin Ojih Odutola (Nigeria, 1985), Ilé Oriaku (Casa dell’abbondanza), 2024, Padiglione della Nigera, 60ª Biennale di Venezia

E’ valsa la pena perdersi tra le calli di Venezia per arrivare al Padiglione della Nigeria, un insieme di decisamente interessante di voci di artisti africani, molti residenti altrove, come Toyin Ojih Odutola, artista ora residente negli Stati Uniti.

La sala allestita con i dipinti di Toyin Ojih Odutola, è stata concepita come la ricreazione della sala quadrangolare delle ‘Mbari House’ nigeriane, case rituali del sud-est della Nigeria, distrutte in seguito alla guerra civile degli anni Sessanta/Settanta, eredità della violenza coloniale e postcoloniale.

La casa era luogo in cui si celebravano riti propiziatori per placare le divinità, in particolare Ala, la dea della terra; la casa era adornata da statue scolpite nel fango o dipinte alle pareti, ora del tutto perse. Nelle notti di luna piena, si raccontava, gli spiriti inquieti si esibivano in performance che raccontavano storie dell’immaginario nigeriano.

L’artista parte dalla memoria storica, dal folklore e dalla mitologia della sua terra per recuperare, dalla forza della tradizione, la potenza creativa che può essere motore di rigenerazione per la Nigeria postcoloniale. Quindi la ‘Mbari House’, rivisitata, può divenire luogo di incontro e dialogo tra persone che, liberando la propria capacità progettuale, possono attraverso l’arte ricostruire un senso di comunità.

Le parti di figure, prevalentemente femminili e di colore, dipinte dall’artista nigeriana sono quasi scolpite con il colore, steso con decisione e grande sapienza per superfici luminose e contrapposte. Corpi che si intrecciano con l’architettura e la natura come frammenti colorati di un immaginario ricco di scorci inconsueti; l’artista definisce le sue figure come vulnerabili, ma dignitose, forti e, nello stesso tempo, fragili. Si respira il desiderio di far parte di un ambiente domestico/sacro sicuro.

(Testo di Ivetta Galli, foto e video, dove non specificato, di Ivetta Galli, Aldo Mazzolini e Flavio Mazzolini)