Esterno del Padiglione della Germania, Thresholds, Giardini – Yael Bartana (Israele, 1970), Farewell, 2024, Padiglione Germania, 60ª Biennale di Venezia

Di terra, accumulata, se ne incontra molta, tra gli interventi artistici della Biennale.

E, come di terra, c’è anche tanta acqua.

Elementi basilari del nostro pianeta, impastati, possono dare forma ai pensieri ed alle immagini degli artisti; d’altra parte nei miti dall’argilla nasce la creazione di esseri viventi e di nuovi mondi.

Si respira l’urgenza di ricostruire, di ricreare, a partire dalle più essenziali risorse disponibili, ambienti desiderabili, accoglienti e inclusivi, in una ricerca di relazioni sostenibili e soddisfacenti tra gli esseri viventi e il pianeta.

Urgenza che nasce dal vissuto delle tragedie contemporanee, sottese alle esperienze svelate dagli artisti, come motivo di stimolo e di speranza per la ricreazione di un mondo in profonda crisi.

Il Padiglione della Germania ne è una felice sintesi: dalle frana di macerie terrose che blocca l’ingresso, alla congelata ricostruzione, all’interno, di un alloggio anni settanta completamente sommerso dalle ceneri terrose e velenose dell’amianto, simbolo del tramonto del progresso, alla ricerca di soluzioni di fondazione di nuovi mondi nello spazio intergalattico, narrata da video suggestivi, in cui si rigenera una visione di armonia tra le specie viventi. Danze rituali e ritmi coinvolgenti sulla parete concava interna magnetizzano l’attenzione: nostalgia di riti collettivi e appaganti, di movimenti cadenzati dalla musica e dai canti, di gesti che ci facciano riconoscere come comunità?

E’ questo un ‘leit motif’ che riemerge con prepotenza in moltissime altre opere.

John Akomfrah (Ghana, 1957), Listening all night to the rain, 2024, Padiglione della Gran Bretagna, Giardini, 60ª Biennale di Venezia

L’acqua è la protagonista dei meravigliosi video che rivestono le pareti del Padiglione della Gran Bretagna. Affidato a John Akomfrah, artista che con magia crea preziosi quadri in movimento, densi di racconti e di significati.

Attraverso i mari e i fiumi passano le storie di popoli in cammino, documentate con foto d’archivio anche drammatiche, oppure create dall’artista stesso con estrema sapienza.

L’acqua come deposito di materiali e oggetti persi nel tempo, luogo in cui si stratificano testimonianze del passato, oppure che diventa ‘sentinella’ delle trasformazioni ambientali e dell’inquinamento.

Se le immagini poetiche di John Akomfrah che ci scorrono davanti agli occhi sono frutto di una ricerca sul passato, la storia, la cultura e la contemporaneità, l’immersione nei mari che ci accolgono nel Padiglione francese ci proiettano dal presente in un futuro fiabesco, a volte ironico e giocoso, a volte inquietante,

L’artista franco-caraibico, Julien Creuzet, partendo dal suo immaginario infantile, ci porta tra le acque e nella terra delle sue radici, la Martinica; attorno ad un verso poetico del poeta Glissant, nato in Martinica e vissuto in Francia, Julien allestisce uno spazio immersivo in cui fonde mirabilmente scultura, musica, poesia e cinema: immagini di fondali marini, correnti d’acqua e cascate alimentano le nostre percezioni, stimolano la nostra immaginazione e fanno riemergere memorie collettive.

Julien Creuzet (Parigi, 1986), ‘Attila cataracte ta source aux pieds des pitons verts finira dans la grande mer gouffre bleu nous nous noyâmes dans les larmes marées de la lune’ , 2024, frames da video, Padiglione della Francia, Giardini, 60ª Biennale di Venezia

L’artista lavora sull’immagine della confluenza dei corsi d’acqua come metafora delle poetiche di relazioni, come luogo dello scambio con l’altro, immagine di uno spazio utopico molto potente, in cui abitano esseri viventi anche frutto di metamorfosi di varie specie, un luogo del tutto inclusivo e accogliente.

Mark Salvatus (Filippine, 1980), Waiting just behind the courtain of the age, 2024, Padiglione delle Filippine, Arsenale, 60ª Biennale di Venezia

Torniamo alle immagini di terra, molte, tra cui questi particolari dell’installazione dell’artista filippino Mark Salvatus, dove un accumulo di terra, in verità in vetroresina, dà vita al suono di strumenti musicali delle bande e dei musicisti del monte Banahaw delle Filippine.

La scelta del luogo è emblematica, ‘Il monte mi ha sempre affascinato, anche perché è un luogo storico ed è stato uno dei primi spazi in cui Pule, assieme alla popolazione locale, iniziò ad organizzare una rivolta contro il dominio spagnolo.‘

(da https://www.artuu.it/padiglione-filippine-il-monte-banahaw-arriva-a-venezia/ )

Il progetto che l’artista filippino propone ruota infatti attorno alla propria origine, alla cultura del proprio popolo, alle tradizioni, tra cui l’espressione musicale, riannodando i motivi storici che lo hanno visto protagonista di momenti di resistenza contro i colonizzatori.

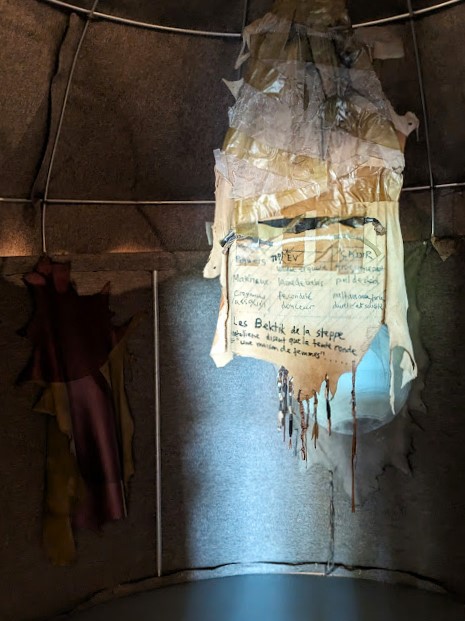

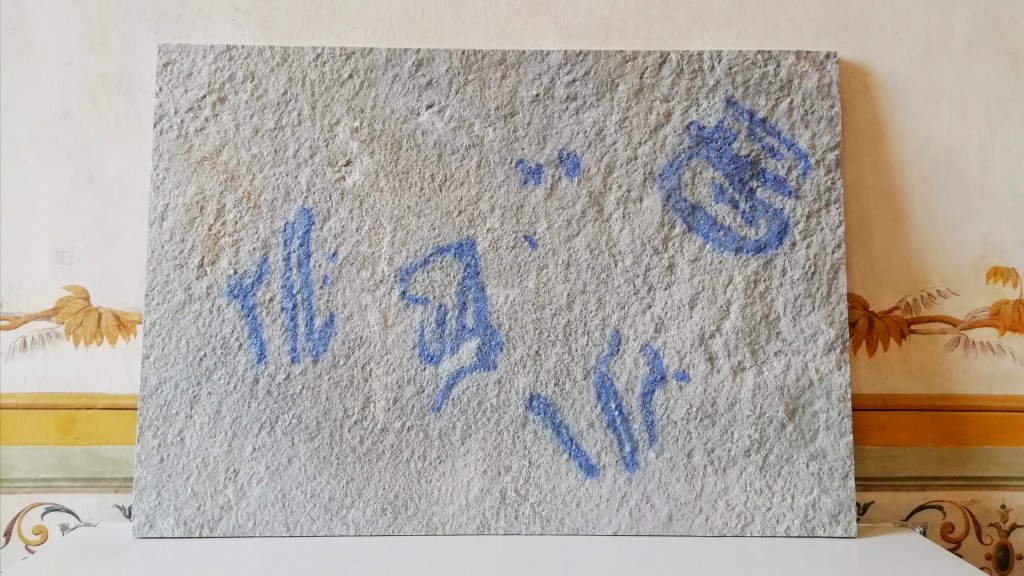

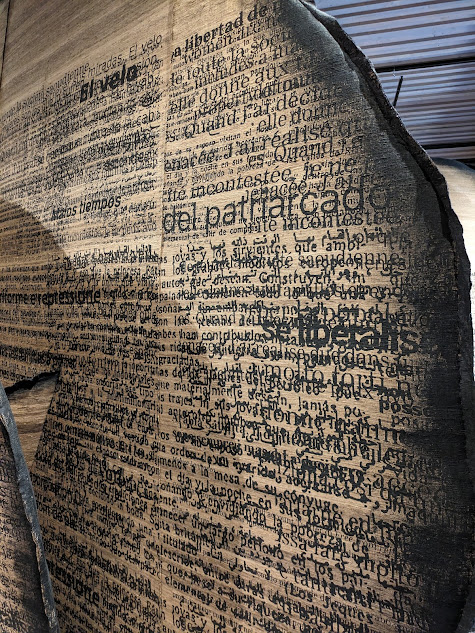

Manal Al Dowayan (Arabia Saudita, 1973), Shifting Sands: a Battle Song, 2024, Padiglione dell’Arabia Saudita, Arsenale, 60ª Biennale di Venezia

‘Sabbie mutevoli: una canzone di battaglia’ è il titolo del Padiglione dell’Arabia Saudita, allestito dall’artista Manal Al Dowayan: il potente e coinvolgente messaggio femminista, veicolato sia da un tessuto sonoro di voci e canti di giovani ragazze che inonda l’ambiente, sia dalle eleganti calligrafie arabe, attraverso cui si impongono parole del patrimonio di liberazione delle donne, giunge chiaro.

La scrittura e i grafismi che rivestono i ‘grappoli di lame di cristallo delle rose del deserto’ ci interrogano sulle contraddizioni tra le politiche di governo del paese rispetto ai diritti umani, committente dell’opera, e la radicale rivendicazione degli stessi, da parte dell’artista che lo rappresenta.

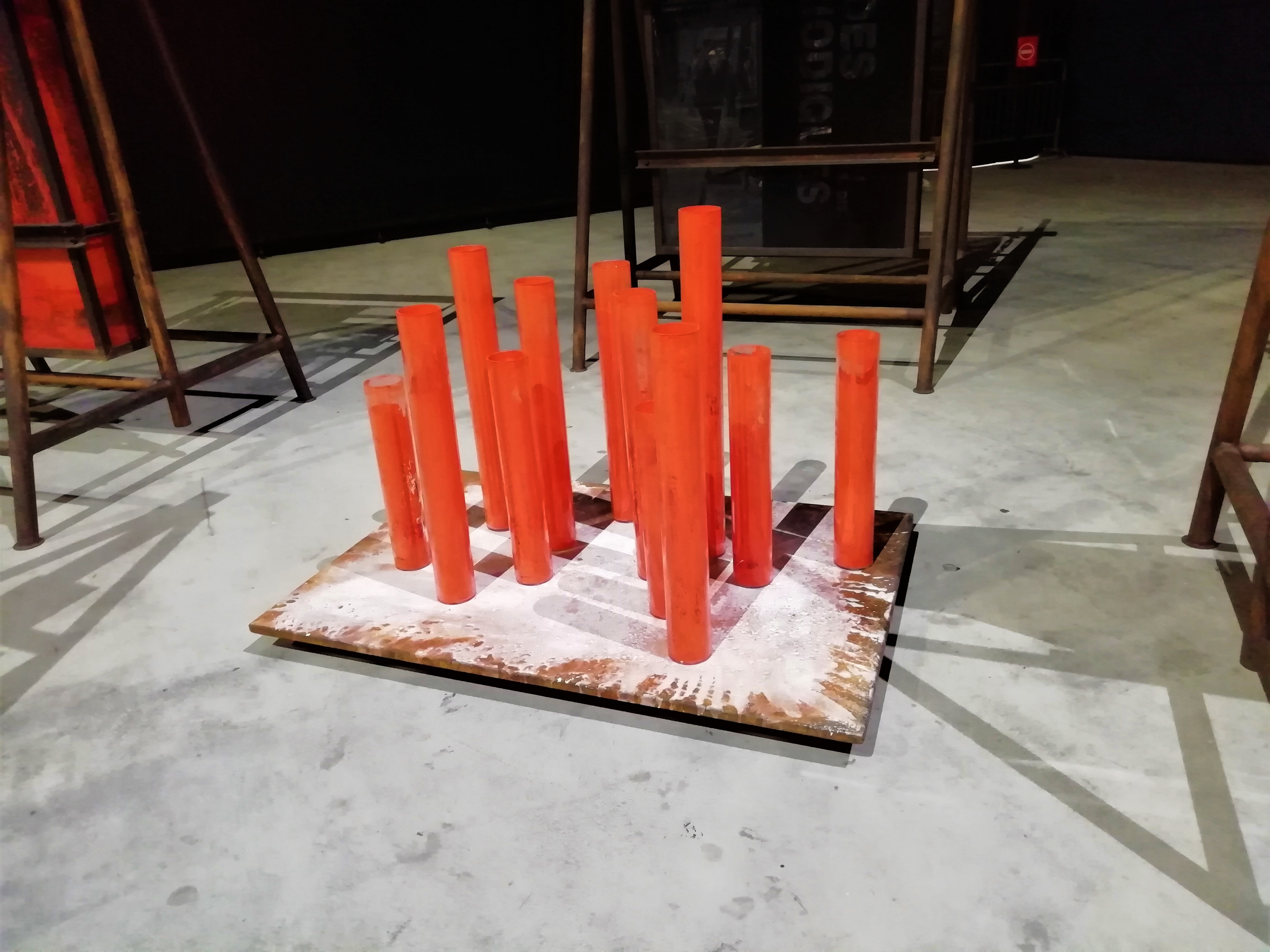

Anna Maiolino (Italia, 1942), Anno 1942, Mapas mentals,2973-1999 e Terra Modelata, 2024, Arsenale, 60ª Biennale di Venezia

Anna Maiolino è stata premiata con il Leone d’oro alla carriera e la sua esperienza ripercorre i temi salienti di questa mostra: emigrata dalla Calabria in Brasile, ha vissuto e lavorato tenacemente come artista in America Latina. La forma dell’Italia del 1942, suo anno di nascita, ritagliata dal bruno cenere del fuoco, rimanda ai bombardamenti subiti, e restituisce una figura sofferta della propria identità.

L’artista dagli anni ottanta si dedica a modellare la terra, l’argilla, recuperando la gestualità nella creazione artistica a partire dagli elementi naturali più essenziali. Lo spazio da lei allestito in una stanza all’Arsenale è trasformato in un’architettura abitata e arredata dalla proliferazione di forme in terracotta che rimandano alla ciclicità e continuità della vita, al suo continuo rinnovarsi, in continua trasformazione ed evoluzione.

Con argilla rossa, dalla terra di Timor Leste, spalmata sul tessuto tradizionale teso alle pareti e accumulata a terra, Maria Madeira rievoca le violenze subite dalle donne nel suo paese, costrette dagli uomini a baciare col rossetto le pareti e a sottomettersi a loro.

Il canto dolente da lei interpretato, ‘Cara Madre Terra’, e i gesti dell’artista volti a riscattare il sacrificio delle vittime del patriarcato, restituiscono un’esperienza emotiva e poetica intensa, trasfigurata nei delicati colori che avvolgono la stanza del Padiglione.

Maria Madeira (Timor Leste 1969), Kiss and don’t tell, 2024, Padiglione di Timor Leste, 60ª Biennale di Venezia

Con la terra argillosa, con gocce di vernice e noce di betel, Maria Madeira dipinge un ambiente carico di note di dolore e di desiderio di resilienza, in cui si respira la memoria e la storia dei suoi racconti.

Joshua Serafin (Filippine, 1995), Void, 2022, frames da video, Arsenale, 60ª Biennale di Venezia

Dal fango, in riva ad una pozzanghera, prende vita e corpo una persona, un mito di creazione primordiale che si ripete, lentamente, in un contesto notturno e fortemente contaminato dalla materia argillosa. Nel video di Joshua Serafin, la figura che si anima è una divinità non binaria, emblema di una utopia queer come modello di superamento dei pregiudizi di una cultura patriarcale, radicata nella tradizione filippina, ma non solo; l’opera diviene, a mio parere, una visione pregnante della rivoluzione in atto, a livello planetario, relativamente ai concetti di genere e di identità, motivo che, abbiamo visto, emerge in molte opere, in particolare di giovani artisti.

(Testo di Ivetta Galli, foto e video, dove non specificato, di Ivetta Galli, Aldo Mazzolini e Flavio Mazzolini)